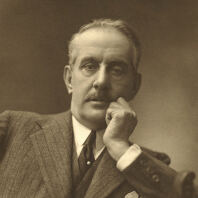

ジャコモ・プッチーニ

作曲

リヒャルト・シュトラウスを除いて、19世紀末以降、今日に至るまでこれほど多くの人気オペラ作品を生み出した作曲家は他にいないだろう。それがジャコモ・プッチーニである。彼の代表作である《マノン・レスコー》《ラ・ボエーム》《トスカ》《蝶々夫人》《トゥーランドット》の5作は言うまでもなく、その他の7つのオペラ作品も音楽劇として高い評価を得ている。プッチーニの作品は、色彩豊かな管弦楽法、壮麗なオーケストレーションと声楽、緊迫感あるドラマトゥルギー、そして心を打つ旋律によって特徴づけられており、後期ロマン主義からモダニズムへと移行する時代における音楽劇のあり方を決定づけた作曲家である。

プッチーニは、彼の生まれ故郷イタリアはルッカの音楽界に120年以上にわたり影響を与えてきた作曲家一家の出身である。音楽教育はミラノで受け、同地の名門スカラ座では、彼の初めてのオペラ《妖精ヴィッリ》が初演された。ヨーロッパ全域、さらにはアメリカにも急速に広まったプッチーニの成功は、1896年にアルトゥーロ・トスカニーニの指揮によって《ラ・ボエーム》が初演された直後から始まり、彼に多大な財をもたらした。 日本、アメリカ、中国など、しばしば異国情緒あふれる場所を舞台に選んだプッチーニのオペラは、その多様性ゆえに登場人物たちの心理描写も非常に幅広く展開されている。《ラ・ボエーム》の優しく儚いミミ、《トスカ》の勇敢な女性、そして冷酷でありながら最後に心を開くトゥーランドットなど、彼が生み出した女性像は多彩で奥深い。プッチーニの音楽劇は、一般庶民を主人公に据えるイタリアのリアリズム「ヴェリズモ」とも深く結びついており、そこでは貴族や神話の登場人物ではなく、農村や都市に暮らす人々がドラマの中心を担う。 ベルリン・フィルにおけるプッチーニ作品の演奏は、かつてヘルベルト・フォン・カラヤンによって築かれた伝統に端を発する。その後、クラウディオ・アバドの時代には一時中断されたものの、サー・サイモン・ラトルと現首席指揮者キリル・ペトレンコにより再び活発化している。キリル・ペトレンコはこれまでに、教育プログラムの一環としてオペラ《修道女アンジェリカ》を指揮し、2025年のバーデン=バーデン・イースター音楽祭では《蝶々夫人》を手がける。